ANTWORTEN AUF IHRE FRAGEN

Reizdarmsyndrom

Habe ich ein Reizdarmsyndrom?

Seit Jahren habe ich immer wieder …

- Bauchbeschwerden und Stuhlgangveränderungen

- Es konnte keine Ursache gefunden werden.

- Ich habe das Gefühl, dass die Beschwerden durch die Nahrung, meinen Stuhlgang und durch Stresssituationen beeinflusst werden.

- Ich fühle mich durch meine Beschwerden in meiner Lebensqualität eingeschränkt und suche häufig den Arzt auf.

Was ist ein Reizdarmsyndrom?

- Das Reizdarmsyndrom (RDS; Irritable Bowel Syndrome/IBS) ist eine organische Erkrankung, bei der durch die in Praxis und Klinik üblichen Untersuchungsmethoden keine fassbaren Ursachen oder Erkrankungen für die Beschwerden gefunden werden können.

- Die charakteristischen Beschwerden des Reizdarmsyndroms sind in der Regel chronische, d. h. über mindestens 3 Monate anhaltende Bauchbeschwerden (Schmerzen, Missempfindungen, Blähungen), die häufig mit Stuhlgangveränderungen (Durchfall, Verstopfung, wechselnde Stühle) assoziiert sind.

- Die Beschwerden sollten so ausgeprägt sein, dass der Patient deswegen Hilfe sucht und/oder sich sorgt und seine Lebensqualität relevant beeinträchtigt wird.

Wie sind die typischen Reizdarmbeschwerden?

Die typischen Bauchbeschwerden können einzeln oder kombiniert auftreten und im Verlauf wechseln.

- Schmerzen: krampfartige oder dauerhafte Bauchschmerzen, die häufig im Unterbauch oder über den gesamten Bauch verteilt sind.

- Missempfindungen: nicht näher zu beschreibendes Unwohlsein, das auf den Bauch bezogen wird.

- Blähungen: Gefühl, zu viel Luft im Bauch zu haben, Bauchvorwölbung, Bauchrumoren, vermehrtes Ablassen von Luft.

Die typischen Stuhlgangveränderungen sind häufig mit den Bauchbeschwerden assoziiert und können wechseln.

- Verstopfung: seltener Stuhlgang, weniger als 3 Stühle/Woche, Notwendigkeit des vermehrten Pressens, Gefühl der Obstruktion, Gefühl der unvollständigen Entleerung, harter Stuhl.

- Durchfall: häufigere Stühle, mehr als 3 Stühle/Tag, verminderte Stuhlkonsistenz (breiig, flüssig).

Welche Krankheitsformen gibt es?

Reizdarmpatienten können nach ihren Hauptbeschwerden („die Beschwerden, die ich mir am liebsten wegwünschen würde“) in verschiedene Untergruppen eingeordnet werden:

- Verstopfungstyp

- Durchfalltyp

- Mischtyp

- Schmerztyp

- Blähtyp

Welche Beschwerden, die nicht auf den Magendarmtrakt bezogen werden, können auftreten?

- Neigung zu Kopfschmerzen

- Rücken- und Gelenkbeschwerden

- Schlafstörungen

- Angststörungen, depressive Verstimmungen

Welche Beschwerden sind nicht typisch für ein Reizdarmsyndrom?

- Erst kürzlich begonnene Bauchbeschwerden und/oder Stuhlgangveränderungen

- Gewichtsverlust

- Fieber

- Vermehrtes nächtliches Schwitzen, sodass ich Nachthemd/Pyjama wechseln muss („Nachtschweiß“)

- Blut im Stuhl

- Ich werde von den Beschwerden in der Nacht wach.

Wann beginnt ein Reizdarmsyndrom?

- Auftreten ohne Vorankündigung

- Nach einer akuten Magen-Darminfektion („postinfektiöses Reizdarmsyndrom“)

- Häufig nach bereits in der Kindheit vorhandenen Magen- und Darmbeschwerden

- Zunahme der Beschwerden im Laufe der Zeit

- Zusammenhang mit einer besonders belastenden Lebenssituation (z. B. Scheidung, Todesfall in der Familie, Probleme am Arbeitsplatz)

Was verursacht das Reizdarmsyndrom?

Eine alleinige umfassende Ursache des Reizdarmsyndroms konnte bis heute nicht gefunden werden. Allerdings konnten in den letzten Jahren viele Erkenntnisse über die Störungen bestimmter Funktionen des Verdauungstraktes und des Nervensystems gewonnen werden, die es ermöglichen, die Entstehung der Beschwerden zu verstehen. Man geht heute davon aus, dass es viele unterschiedliche Ursachen des Reizdarmsyndroms gibt. Das Reizdarmsyndrom besteht also aus vielen unterschiedlichen Untergruppen.

Als wesentliche Ursachen werden heute Fehlfunktionen des Nervensystems im Verdauungstrakt, dem sog. „Bauchhirn“, eine veränderte Reizverarbeitung im zentralen Nervensystem, dem „Kopfhirn“, bzw. eine gestörte Kommunikation zwischen „Kopfhirn“ und „Bauchhirn“ angesehen.

Welche Veränderungen lassen sich im Einzelfall nachweisen?

- Bewegungsstörungen des Darms (der Fachmann spricht von Motilitätsstörungen)

- Eine gesteigerte Empfindlichkeit des Verdauungstraktes für mechanische und chemische Reizungen

- Eine leichte chronische Entzündung des Darms. Hierbei finden sich manchmal vermehrte Lymphozyten bzw. Mastzellen. Als auslösende Ursache werden häufig vorangegangene Magen-Darm-Infekte gefunden (sog. postinfektiöses Reizdarmsyndrom).

- Ein verändertes Mikrobiom („Darmflora“). Wissenschaftliche Untersuchungen zeigen ein verändertes Mikrobiom bei Reizdarmpatienten gegenüber Gesunden. Dies soll aber nicht dazu führen, dass Patienten in der Praxis eine aufwendige und teure Diagnostik ihres Stuhls durchführen lassen, da dies ohne Bedeutung ist. Eine Stuhldiagnostik auf Krankheitskeime ist aber bei durchfälligen Stühlen erforderlich. Ein gestörtes Darmmikrobiom, zum Beispiel nach einem Magen-Darm-Infekt, wird als möglicher Auslöser eines Reizdarms diskutiert.

- Genetische Faktoren: Das Reizdarmsyndrom ist keine Erbkrankheit. Allerdings finden sich bei einigen Patienten genetische Veränderungen, die auch bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen (M. Crohn, Colitis ulcerosa) nachgewiesen wurden.

- Zentrale Verarbeitungsstörung im Gehirn. Bei einigen Reizdarmpatienten finden sich andere Hirnbereiche, die auf die Signale des Magen-Darm-Traktes reagieren. Diese aktivierten Hirnareale können eine vermehrte Empfindlichkeit auf Magen-Darm-Signale verursachen.

- Psychische Veränderungen: Psychische Faktoren dürften über die Beeinflussung von Verdauungsfunktionen direkt oder indirekt in der Ausprägung der Symptome eine Rolle spielen. Auch die Wahrnehmung der Beschwerden (die sog. Schmerzschwelle) und ihre Konsequenzen (z. B. Krebsangst, Verzicht auf Reisen bei häufigem Durchfall) sind von Patient zu Patient unterschiedlich und werden von der Psyche beeinflusst. Allerdings ist das Reizdarmsyndrom keine psychiatrische Erkrankung oder eine Erkrankung, bei der sich der Patient die Symptome einbildet.

- Pilze und Bakterien im Darm? Pilze gehören zur normalen Darmflora, sie haben also keinen Krankheitswert. Pilze im Darm haben nur bei Patienten mit schweren Störungen der Immunabwehr (z. B. nach einer Tumorerkrankung mit Strahlen- und Chemotherapie) einen Krankheitswert.

- Individuelle Nahrungsunverträglichkeiten finden sich häufig beim Reizdarmsyndrom. Dies sind durch Atemtests oder Blutzuckeruntersuchungen nachweisbare Zuckerunverträglichkeiten (Milchzucker, Fruchtzucker, Sorbit), aber auch nicht messbare Unverträglichkeiten gegen u. a. histaminfreisetzende Nahrungsbestandteile (Histaminintoleranz, Mastzellaktivitätssyndrom) bzw. im Weizen enthaltenes Gliadin (Gliadinempfindlichkeit). Die Symptome können durch die Lebensweise (Ernährung) beeinflusst werden; die Erkrankung wird aber nicht durch eine ungesunde Lebensweise verursacht.

Gibt es bestimmte Marker im Blut oder Urin (Biomarker), die auf die Ursachen meines Reizdarmsyndroms hinweisen können?

Leider gibt es bisher nur wenige klinisch einsetzbare Biomarker, die auf die Ursache des Reizdarmsyndroms hinweisen. Hierzu zählen die Gallensäuren im Stuhl, die bei einigen Reizdarmpatienten vom Diarrhoe-Typ erhöht sind. Bei anderen Patienten finden sich vermehrte Entzündungszellen (u. a. Lymphozyten, Mastzellen) in der Darmschleimhaut.

Welche Krankheiten zeigen ähnliche Symptome und müssen vorher ausgeschlossen werden?

Andere Erkrankungen, die ähnliche Symptome verursachen können und eine andere Behandlung erfordern, sind z. B.:

- Nahrungsunverträglichkeiten (Zucker, Gliadin, histaminfreisetzende Nahrung)

- Vermehrte Gallensäuren im Dickdarm

- Chronische Darmentzündungen

- Manche Infektionen

- Aber auch der Dickdarmkrebs

- Bei Frauen müssen auch gynäkologische Ursachen der Beschwerden ausgeschlossen werden.

Das Risiko, an Dickdarmkrebs zu erkranken, ist bei Patienten mit Reizdarmsyndrom gegenüber der Normalbevölkerung nicht gesteigert. Außerdem wird bei den meisten Patienten im Rahmen der Abklärung der Symptome eine Dickdarmspiegelung vorgenommen. Diese Dickdarmspiegelung ist die beste Methode zur Vorsorge, da Krebsvorstufen erkannt und frühzeitig beseitigt werden können.

Welche Untersuchungen muss ich zur Diagnose eines Reizdarmsyndroms durchführen lassen?

Bei allen Formen muss der Arzt andere Ursachen der Beschwerden ausschließen, wobei eine Dickdarmspiegelung und bei Frauen zusätzlich eine gynäkologische Untersuchung empfohlen werden. Wichtig ist, dass bei durchfälligen Stühlen bereits frühzeitig eine intensive Diagnostik mit Stuhl- und Darmschleimhautproben durchgeführt wird, da hierdurch in über 90 % der Fälle andere Krankheiten als Ursache der Beschwerden nachgewiesen werden können.

Es gibt bislang keine Untersuchung, mit der die Diagnose eines Reizdarmsyndroms gesichert oder bewiesen werden kann. Für die Diagnose eines Reizdarmsyndroms ist es deshalb erforderlich, dass der Arzt

- die Beschwerden sorgfältig erfragt und dann

- gezielt andere Erkrankungen, die ähnliche Beschwerden verursachen können, ausschließt (s.u.). Der Arzt spricht deshalb auch von einer Ausschlussdiagnose.

- Bei typischen, möglicherweise seit vielen Jahren bestehenden Beschwerden kann die Diagnose mit hoher Wahrscheinlichkeit allein aufgrund der typischen Symptome (s. o.) und einer einfachen klinischen Untersuchung und Befunderhebung gestellt werden. Weitere Untersuchungen sind dann allenfalls nur zur Beseitigung der „Restunsicherheit“ erforderlich.

- Wichtig ist eine Dickdarmspiegelung zum Ausschluss eines Dickdamkrebs und

- bei Frauen zusätzlich eine gynäkologische Untersuchung, insbesondere zum Ausschluss eines Eierstockkrebses.

- Die entsprechenden Vorsorgeempfehlungen sollten eingehalten werden

Die Basisuntersuchung beinhaltet eine

- Laboruntersuchung von Blut und Urin

- eine Ultraschalluntersuchung des Bauches. Bei unauffälligen Befunden und klinischem Ausschluss relevanter Erkrankungen kann die Diagnose eines Reizdarmsyndroms sichergestellt und eine Behandlung begonnen werden.

Bei durchfälligen Stühlen

- Wichtig ist, dass bei durchfälligen Stühlen frühzeitig eine intensive Untersuchung des Darms erfolgt. Hierzu gehört:

- eine Stuhluntersuchung auf Krankheitserreger

- die Spiegelung des Dickdarms mit einem flexiblen Endoskop mit Entnahme von Schleimhautproben zur feingeweblichen Untersuchung durch den Pathologen.

- Liegt eine Unverträglichkeit bestimmter Nahrungsmittel mit vermehrter Gasbildung vor, wird der Arzt durch geeignete Untersuchungen (z.B. Atemtests) diese nachweisen oder ausschließen.

- Auch eine Spiegelung des oberen Verdauungstraktes mit der Entnahme von Schleimhautproben aus dem Zwölffingerdarm zum Ausschluss einer Allergie auf Weizen, Roggen, Gerste und Hafer, Zöliakie, ist häufig hilfreich.

Welche Untersuchungen sollten nicht durchgeführt werden?

- Nahrungs-spezifische Immunglobuline (IgE)

- Analyse der Stuhlbakterien („Stuhlökogramm“)

- Pilze im Stuhl

Reizdarmsyndrom – Therapie

Bei mir wurde ein Reizdarmsyndrom festgestellt. Wie kann ich behandelt werden?

Allgemeinde Therapieprinzipien und Therapieziel

- Ich kann sicher sein, dass die Diagnose Reizdarmsyndrom stimmt

- Es liegen keine unentdeckten Krankheiten vor

- Ich brauche keine Tumorangst zu haben

- Ich weiß, dass ich ernst genommen werde, da das Reizdarmsyndrom eine Sammlung organischer Erkrankungen ist

- Es gibt für meine Beschwerden unterschiedliche Erklärungsmodelle, die individuell benannt werden können

- Ich weiß, dass meine Emotionen, meine Psyche und mein Stressempfinden zu den Beschwerden beitragen können

- Ich weiß, dass es keine „Wunderpille“ gibt, die alle meine Beschwerden beseitigen kann

Was kann ich tun?

- Ich muss lernen, meine Beschwerden zu akzeptieren und mit ihnen umgehen zu können

- Ich sollte versuchen, gesund zu leben. Dies bedeutet ausgewogene Ernährung, körperliche Aktivität, Sport und geistige Aktivität, z.B. durch Hobbys

- Wenn ich übergewichtig bin, sollte ich versuchen, mein Gewicht kontrolliert zu reduzieren

- Ich muss versuchen, meine Trigger und externen Faktoren, die zur Verstärkung meiner Beschwerden führen (z.B. Nahrungsmittel, Medikamente, Schichtarbeit, psychologische Stressoren), zu identifizieren. Hierzu können Symptom- bzw. Ernährungstagebücher hilfreich sein

- Ich muss für mich klären, ob bei mir psychische Einflussfaktoren (wie Stressfaktoren in Beruf, Familie etc.), Angst und Depressivität sowie die Tendenz zu „Verkörperung“ (Somatisierung) vorliegen

- Ich sollte meinen Arzt fragen, ob er mir Informationen über psychotherapeutische Hilfe oder angeleitete Selbsthilfestrategien (z.B. mithilfe eines Patientenhandbuchs oder internetbasierter Selbsthilfeprogramme) geben kann

- Ich und mein Arzt wollen versuchen, durch individuelle symptomorientierte Therapien meinen Leidensdruck zu nehmen und die Beschwerden zu verbessern. Hierfür sind die Benennung meiner Hauptstuhlbeschwerden wie Verstopfung, Durchfall oder wechselnde Stühle wichtig

- Ich kann Strategien zur Stressvermeidung und/oder Krankheitsbewältigung (Coping) versuchen

Kann mir eine Ernährungsumstellung helfen?

- Es gibt keine einheitlichen Ernährungsempfehlungen für alle Patienten mit einem Reizdarmsyndrom. Grundsätzlich sollte eine ausgewogene und vielfältige Kost („mediterrane Kost“) eingenommen werden. Hierzu gibt es Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM).

- Es ist wichtig zu wissen, dass die Verbindung von Missempfindungen und Nahrung erlernt (konditioniert) werden kann. Dies kann bedeuten, dass die Beschwerden gar nicht durch die Nahrung selbst verursacht werden.

- Es ist auch bekannt, dass normale Verdauungsprozesse der Nahrung mit Bildung von Flüssigkeiten, Gasen und Darmbewegungen von einigen Reizdarmpatienten als Beschwerden empfunden werden können. Dies liegt daran, dass einige Reizdarmpatienten eine erniedrigte Empfindungs- und Schmerzschwelle im Verdauungstrakt haben. Sie empfinden also normale Körpersignale als Beschwerden.

- Es muss aber immer eine Zöliakie, d.h. eine immunologische Dünndarmreaktion auf das Weizenprotein Gluten, ausgeschlossen werden. Dies kann in der Regel durch eine sehr empfindliche Bestimmung von Antikörpern im Blut (Transglutaminase IgA-Antikörper) und auch durch eine Magenspiegelung mit Entnahme von Schleimhautproben aus dem Dünndarm erfolgen.

- Es gibt keine Prävention des Reizdarmsyndroms durch Ernährungsumstellung.

- Es gibt aber zahlreiche individuelle Ernährungsempfehlungen, die sich an den jeweiligen Symptomen orientieren. Dies können Zuckerunverträglichkeiten oder blähende Nahrungsbestandteile sein. In seltenen Fällen kann auch nach Ausschluss einer Zöliakie eine Gluten- oder Weizenunverträglichkeit vorliegen.

- Es gibt keine Hinweise, dass Nahrungsergänzungsmittel helfen.

- Längerfristige Eliminationsdiäten sind in der Regel nicht erforderlich und sollten nur bei gesichertem Nachweis individueller Nahrungsmittelunverträglichkeiten und unter ernährungsmedizinischer Beratung und Kontrolle versucht werden.

- Weitreichende Karenzempfehlungen ohne einen Nachweis klinischer Wirksamkeit und Mangelernährung sollten vermieden werden.

Ernährung bei Verstopfung oder Durchfall

- Es sollten nicht blähende Ballaststoffe eingesetzt werden. Dabei sollten lösliche Ballaststoffe bevorzugt verwendet werden.

Ernährung bei Schmerzen, Blähungen und Durchfall oder Verstopfung

- Blähende Nahrungsbestandteile sollten vermieden werden. Es kann eine Ernährung mit Reduktion fermentierbarer (F) Oligosaccharide (O), Disaccharide (D), Monosaccharide (M) und (A) Polyole (P) versucht werden. Dies sollte nur unter ärztlicher Anleitung erfolgen und besteht aus drei Phasen: Vermeidung, individueller Toleranzfindung und Langzeiternährung.

Ich habe den Eindruck, dass bei mir psychische Einflussfaktoren (wie Stressfaktoren in Beruf, Familie, etc.), Angst und Depressivität vorliegen können. Auch habe ich das Gefühl, dass sich die Psyche auf meine körperlichen Beschwerden überträgt (Somatisierung)

Können psychische Ursachen meiner Beschwerden behandelt werden?

Eine Psychotherapie kann erwogen werden bei:

- Eine Psychotherapie kann erwogen werden bei:

- mittelschweren bis schwerwiegenden gastrointestinalen Beschwerden, welche die Lebensqualität deutlich beeinträchtigen. Von einer relevanten Beeinträchtigung der Lebensqualität kann ausgegangen werden, wenn durch die Symptome die Lebensführung und Alltagsaktivitäten relevant eingeschränkt sind

- im Verlauf trotz adäquater medizinischer Behandlung nach 3-6 Monaten weiterhin bestehenden gastrointestinalen Beschwerden mit signifikanter Einschränkung der Lebensqualität oder bei Rezidiven, z.B. im Rahmen von Belastungssituationen

- Patientenwunsch

- psychischer Komorbidität, Anhaltspunkte dafür können sein:

- depressive, gedrückte Stimmung, Antriebsverminderung, erhöhte Ermüdbarkeit, Interessenverlust, Freudlosigkeit, sozialer Rückzug, pessimistische Zukunftsperspektive bis hin zur Suizidalität

- ausgeprägte Ängste/Vermeidungsverhalten

- dysfunktionale und auffällig intensive Inanspruchnahme des Gesundheitssystems (z.B. hartnäckiges Drängen auf Wiederholung bereits durchgeführter (unauffälliger) Diagnostik

- Eine Psychotherapie sollte mit allgemein- sowie fachärztlicher Betreuung durchgeführt werden. Geeignete psychotherapeutische Verfahren sind:

- kognitive Verhaltenstherapie

- psychodynamische Psychotherapie

- bauchgerichtete Hypnose

- Verfahrensmischformen:

- Entspannungstherapie (z.B. nach Jacobson, autogenes Training) sollte nicht als Monotherapie durchgeführt werden

- Strategien zur Stressvermeidung und/oder Krankheitsbewältigung (Coping) sollten individuell als zusätzliche (adjuvante) Maßnahmen empfohlen werden

- Psychotherapeutische Verfahren sollen bei passender Indikation als Teil des Behandlungskonzeptes angeboten werden

- Bei Indikation zur Psychotherapie kann diese mit einer Psychopharmakotherapie kombiniert werden

Ich habe gelesen, dass die Darmbakterien (Mikrobiom) beim Reizdarmsyndrom eine große Rolle spielen können. Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?

- Beim Reizdarmsyndrom ohne Verstopfung können nach Rücksprache des Arztes ein Antibiotikum (u. a. Rifaximin) bzw. ausgewählte Probiotika versucht werden.

- Es können aber keine speziellen Probiotika empfohlen werden.

- Zu bestimmten Präbiotika und zum Mikrobiomtransfer („Stuhltansplantation“) können keine Empfehlungen gegeben werden. Die wissenschaftliche Datenlage ist hier nicht ausreichend.

Reizdarmsyndrom und nicht-symptomenspezifische medikamentöse und komplementäre Therapie

- Für die Gabe von Pankreasenzymen, Mesalazin bzw. Antihistaminika, traditionelle chinesische Medizin (TCM), Kampo, homöopathische Anwendungen, Fußzonenreflexmassage bzw. Darmlavage (Irrigation) gibt es keine ausreichenden Datengrundlagen.

- Pfefferminzöl (Schmerzen, Blähungen) und mehrere weitere phytotherapeutische Präparate haben sich als wirksam zur Symptomlinderung erwiesen und sollten individuell ins Behandlungskonzept integriert werden.

- Yoga, Akupunktur, Moxibustion, viszerale Osteopathie und Darm-Massage können bei Patienten versucht werden.

- Die sakrale Neuromodulation kann in anderweitig therapierefraktären Fällen beim diarrhöassoziierten oder gemischten Reizdarmsyndrom erwogen werden.

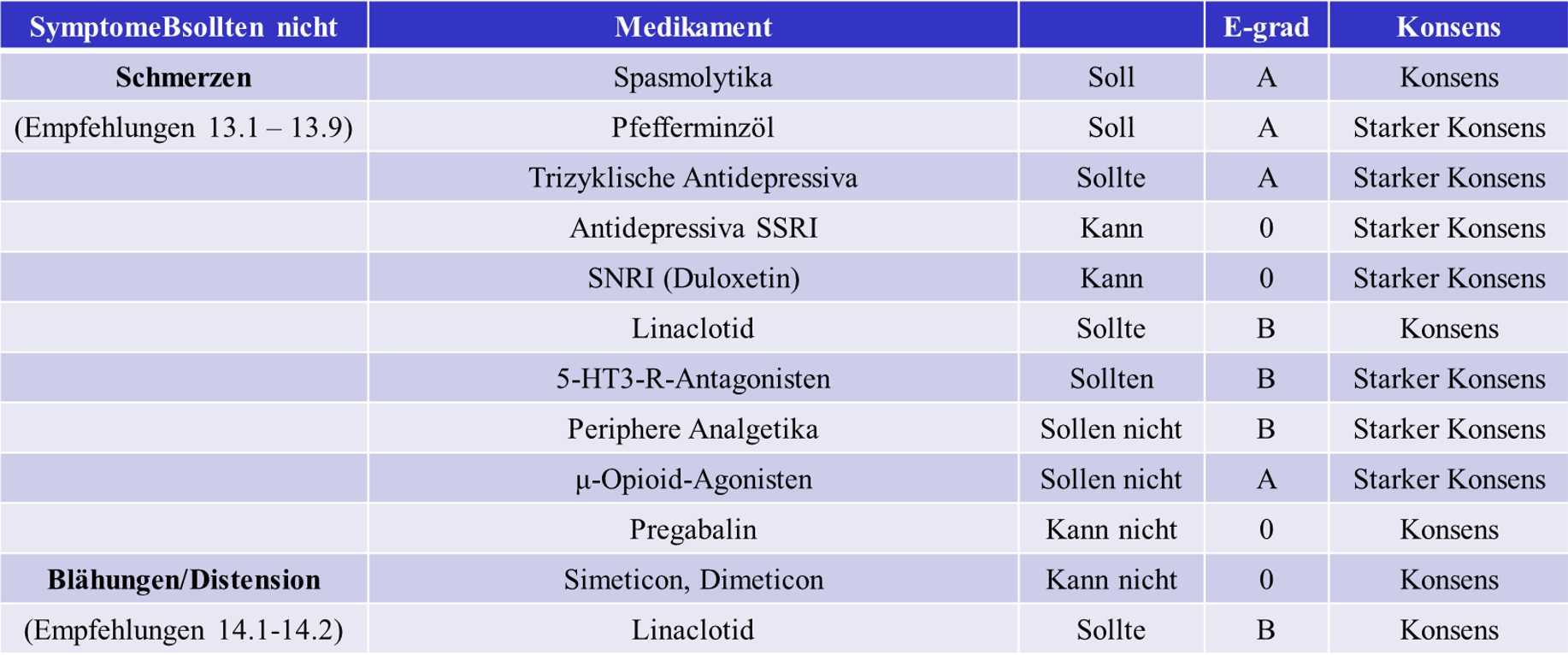

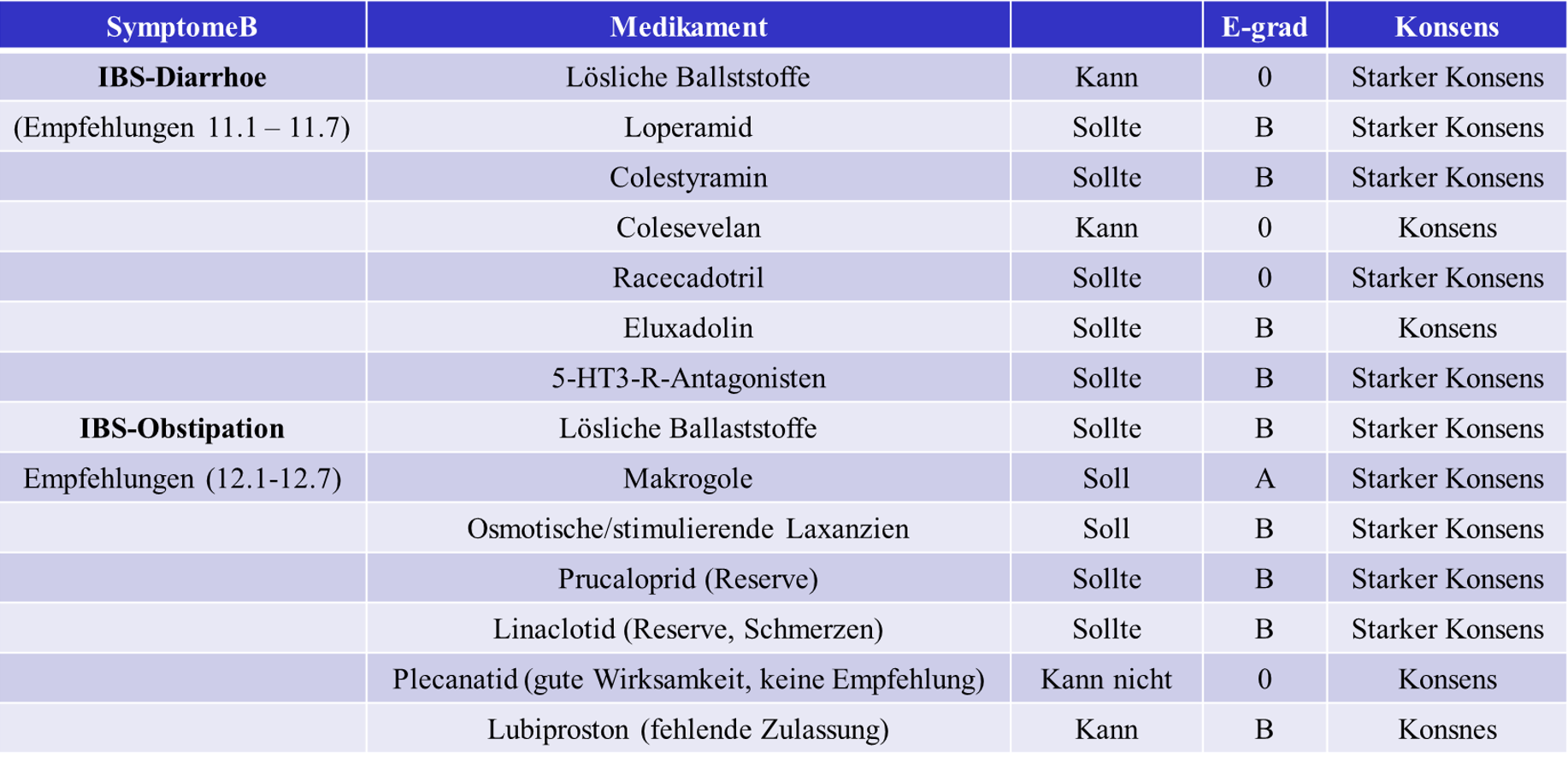

II. Gezielte, symptomorientierte medikamentöse Therapie

Für die gezielte symptomorientierte medikamentöse Therapie ist die Charakterisierung Ihrer Hauptbeschwerden wichtig. Dies können sein: Durchfall, Verstopfung, Bauchschmerzen/Bauchkrämpfe, Blähungen/abdominelle Distension/Windabgänge.

-

Eine gezielte medikamentöse Therapie sollte nur in Absprache mit dem Arzt erfolgen.

- Es müssen eventuell im Verlauf mehrere unterschiedliche Medikamente, teilweise auch Kombinationen, eingesetzt werden.

Prof. Dr. Thomas Frieling

Internist, Gastroenterologe, Neurogastroenterologe und Palliativmediziner